Geschichten vom Arrenberg - 17. August 2021

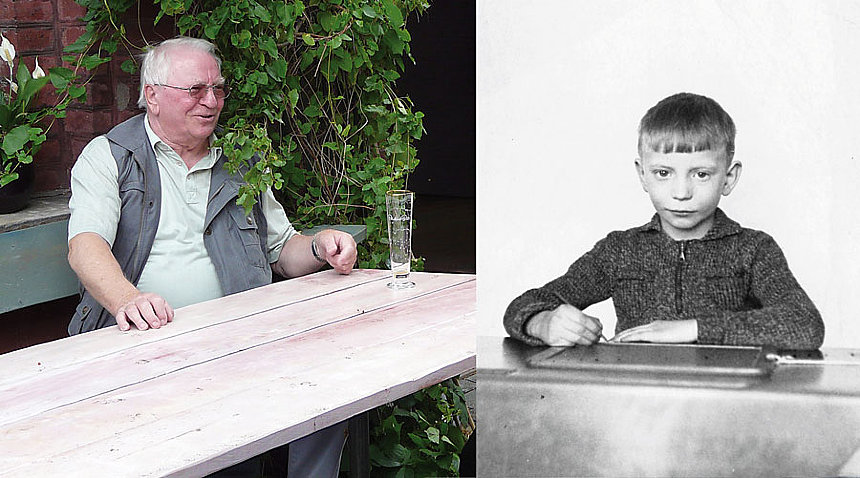

Schulzeit am Arrenberg in den 40er Jahren Erinnerungen von Heinz Riethmüller

Im Sommer 2011 erreichte uns im Arrenbergbüro ein Anruf aus der Nähe von Bad Wildungen. Herr Heinz Riethmüller hatte bei einem Klassentreffen im Simons unsere letztjährige Ausgabe in die Hände bekommen und begeistert von unserer Gegenwart gelesen. 63 Jahre nach dem Ende seiner Schulzeit blickt er nun für uns zurück auf die damaligen Lebensumstände. Mit seiner Erinnerung an Menschen, Begebenheiten und Geschehnisse gewährt er einen kurzen Einblick in die Zeit einer Kindheit im Ausnahmezustand.

Im Zuge der Vorbereitungen für ein Klassentreffen mehr als 50 Jahre nach Ende unserer Schulzeit habe ich versucht, die Vergangenheit und insbesondere die Schulzeit am Arrenberg gedanklich zu durchforsten. Vieles ist mir nur noch undeutlich in Erinnerung. Manch Vergessenes kommt aber gerade in jüngster Zeit durch Gespräche wieder in Erinnerung und einige Begebenheiten sind mir unvergessen geblieben.

So weiß ich noch genau, daß das große rote Backsteingebäude in der Simonsstraße – 1940 – zur Zeit meiner Einschulung – auf mich einen mächtigen, ja bedrohlichen Eindruck machte. Die damalige Lehrerin verstand es, durch Erzählungen über Kriegsgeschehnisse und Erfolgsmeldungen an der Front Begeisterung bei uns hervorzurufen. So betonte sie immer wieder, daß unsere Väter als Soldaten an der Front ihr Leben einsetzen würden, um uns eine schöne Zukunft zu sichern. In diesem Zusammenhang bleibt für mich eine Begebenheit unvergeßlich, als da die Meldung kam, daß der Vater eines Mitschülers gefallen sei. Dieses traurige Ereignis nahmen die Lehrkräfte zum Anlaß, in einem feierlichen Akt uns Schüler davon zu überzeugen, daß es eine Ehre sei, für Führer und Vaterland zu sterben. Solch traurige Ereignisse wiederholten sich im Laufe des Krieges einige Male in unserer Klasse.

Täglich zunehmende Fliegeralarme hatten zur Folge, daß der Schulunterricht im Keller unserer Schule in der Simonsstraße abgehalten wurde. Nach den verheerenden Bombenangriffen auf Wuppertal im Mai und Juni 1943 wurden ganze Klassen unserer Schule in bombensichere Gegenden evakuiert. Ich wurde zu Verwandten geschickt, die eine kleine Landwirtschaft in Hessen betrieben. Dort kam ich in eine Dorfschule. Ein vom Endsieg überzeugter, im Gnadenbrot stehender Lehrer unterrichtete acht Jahrgänge zeitgleich in einem einzigen Klassenraum, den wir allerdings eh kaum von innen sahen – ein Großteil der Unterrichtsstunden bestand aus Feldarbeit. Heimweh war der Grund, aus dem ich trotz katastrophaler Verhältnisse 1944 wieder zurück nach Wuppertal kam. Die Stadt glich zu diesem Zeitpunkt einer Geisterkulisse. Überall waren Ruinen und Berge von Trümmern. In der Schule Simonsstraße hatte sich vieles verändert – die Klasse wurde von einer anderen Lehrerin unterrichtet und es gab viele neue Gesichter. Von MitschülerInnen der ersten Stunde waren nur noch wenige zu sehen. Der Krieg hatte nun auch in der Heimat schreckliche Formen angenommen. Der Unterricht fand – wenn überhaupt – meist im Luftschutzkeller der Schule statt. Nächtlicher Fliegeralarm, der uns den Schlaf raubte, und Tieffliegerangriffe am Tage führten schließlich dazu, daß der Unterricht gänzlich eingestellt wurde.

Als der Krieg zu Ende war, formierte sich die Klasse allmählich wieder. Nach Angst und Schrecken wurde nun der Alltag von Hunger und Entbehrungen beherrscht. Das Potential an Lehrkräften war durch den Krieg, sei es durch ‚Heldentod‘ oder wegen Naziangehörigkeit, so stark geschrumpft, daß man auf Pensionäre zurückgreifen mußte. So wurden wir zuerst von dem schon sehr betagten aber liebenswerten Lehrer Fritz Leifels, später von seinem Bruder Hubert Leifels unterrichtet. Aufgrund der katastrophalen Versorgungslage stand uns Schülern wie auch den Lehrkräften der Hunger ins Gesicht geschrieben. Daran konnte auch die täglich verabreichte Schulspeisung nichts ändern, es war eine schlimme Zeit. Bei der Beschaffung von Lebensmitteln verschwammen manchmal die Begriffe legal und illegal. Besonders schwer fiel es, sich mit leerem Magen auf den Unterricht zu konzentrieren – meine Leistungen waren alles andere als zufriedenstellend. Nicht zuletzt deshalb, weil ich zum Aufpäppeln einige Male in Kindererholungsheime geschickt wurde, wo es überhaupt keinen Schulunterricht gab. Dafür hatte sich aber bei mir im Laufe der Zeit ein hoch entwickelter Selbsterhaltungstrieb gebildet, der nur noch vom tierischen Instinkt meines Freundes Hans S. übertroffen wurde, wenn es darum ging, etwas Essbares zu wittern.

In diesem Zusammenhang bleibt für mich folgendes Erlebnis unvergeßlich: Unweit unserer Schule befand sich damals der aus gutem Grund scharf bewachte Viehhof sowie der Großmarkt. Bei unseren Streifzügen war dieser Bereich ein beliebtes Gebiet. Hans hatte – der Teufel weiß wie – herausbekommen, daß auf dem besagten Gelände in einem Gebäude frisch geschlachtete Wurstwaren lagerten. Vermutlich handelte es sich dabei um Schwarzschlachtungen. Diese „Vermutung“ erleichterte unser Gewissen ungemein. Das Gebäude war stets wie eine Festung verriegelt, ein Eindringen schien unmöglich. Auf der Rückseite befand sich eine schwere Eisentüre, die unten eine kleine Lüftungsklappe aufwies. Wir hoben sie an und konnten einen Blick ins Innere werfen. Was wir sahen, verschlug uns den Atem – da hingen Fleischwürste an Stangen in Reih und Glied.

War es schon ein Wunder, den Schauplatz unbemerkt erreicht zu haben, so stand uns nun der weitaus gefährlichere Teil des Unternehmens bevor. Die ersten Versuche, durch das Lüftungsloch an die ersehnten Waren heranzukommen, schlugen fehl. Hans, damals der Kräftigste unter uns, startete den ersten Versuch, brachte aber seinen Kopf seitlich liegend nur bis zu den Ohren durch die Öffnung. Nun wurde ich in die Pflicht genommen. Ich zwängte mich, von hinten geschoben, langsam durch die Öffnung. Im Inneren stand ich da, zitternd vor Angst. Nicht auszudenken, wenn jetzt jemand hereingekommen wäre – an einen schnellen Rückzug war nicht zu denken. Hans gab Anweisungen, nur zwei oder drei Würste abzunehmen und die so entstandenen Lücken mit anderen Würsten wieder auszugleichen. Diese Taktik erwies sich als genial, da wir so das „Unternehmen Fleischwurst“ noch einige Male unentdeckt wiederholen konnten.

Mit dem ersten Nachriegswinter stellte sich eine weitere Notlage ein. Es war die Kohlenkrise. Zum Hunger kam das große Frieren. Nicht selten fiel wegen des Mangels an Kohle der Schulunterricht aus. Um an das „schwarze Gold“ zu kommen, hatte wiederum Hans S. den besten Riecher. Auf dem Betriebsgelände der Bahn lagerten damals unter strenger Bewachung große Kohlevorräte, die für die Lokomotiven benötigt wurden. Irgendwie gelang es uns in den meisten Fällen, im Schutze der Dunkelheit an die Halden heranzukommen, unsere Rucksäcke zu füllen und unbemerkt wieder zu verschwinden. Leider gab es bei einer dieser Unternehmungen eine böse Überraschung.

An besagtem Abend kamen wir wegen der starken Bewachung nicht an die Kohlehalden heran. Dafür erspähten wir an anderer Stelle einen mit Kohlen beladenen Waggon. Langsam robbten wir uns heran. Da ich der Leichteste war, wurde ich mit Schwung nach oben gestemmt. Mein Auftrag lautete, so schnell wie möglich dicke Brocken herunter zu werfen, doch dazu kam es nicht mehr. Plötzlich leuchteten überall Handlampen auf, begleitet von Geschrei und Trillerpfeifen – wir waren in eine Falle getappt! Ich versuchte so gut es ging mich in den Kohlen zu verstecken. Vor lauter Aufregung entleerte sich dabei mein Darm. Meine Kohlenklau-Brüder hatten fluchtartig das Weite gesucht, das Geschrei und die Rufe der Verfolger entfernten sich langsam. Zu keiner Zeit habe ich mich so alleingelassen gefühlt wie an jenem Abend, zumal ich den Mut, den so genannten „dicken Nerv“ für derartige Feldzüge überhaupt nur aus der Clique schöpfte. Sie war der eigentliche Schutzwall, der uns allen eine gewisse Sicherheit vermittelte. Im übrigen war bekannt, daß man mit denen, die beim Kohleklauen erwischt wurden, nicht gerade zimperlich umging.

Ich weiß nicht, wie lange ich in dieser mißlichen Lage war. Als ich schließlich glaubte, die Luft sei rein, habe ich mich vom Waggon heruntergehangelt. Ich kauerte zwischen den Schienen, als ich plötzlich eine Hand im Nacken spürte. Ich war wie gelähmt. Langsam wurde ich hochgezogen und schaute in den grellen Schein einer Lampe. Offenbar bot ich dem Mann, der mich nun am Wickel hatte, einen so traurigen Anblick, daß er für kurze Zeit seine Pflichten vergaß. Die Worte, die der Mann dann sagte, klingen mir noch heute in den Ohren: „Mein Gott, wie siehst du denn aus? Du stinkst ja wie eine Sau!“ Und dann kam das Unglaubliche. Der Mann befahl mir, mich nicht vom Fleck zu rühren. Er stieg auf den Poller und warf ein paar dicke Brocken Kohle herunter. Er half mir sogar, den Rucksack zu füllen und begleitete mich bis zur Begrenzung des Bahngeländes. Ob ich mich bedankt habe, weiß ich nicht mehr. Der Aufforderung, mich nie wieder dort sehen zu lassen, bin ich (nicht) nachgekommen, der Mann hätte mich sowieso nicht wiedererkannt. Hier zeigte sich einmal Menschlichkeit, die in der damaligen Zeit recht selten anzutreffen war.

Irgendwie haben wir diese Zeit überstanden, jeder ist seinen Weg gegangen. Die menschliche Gemeinschaft ist es, die uns das Leben erst ermöglicht. Sie in guten und in schlechten Zeiten zu behüten und zu bewahren ist eines jeden Pflicht.

Text und Fotos: Heinz Riethmüller