Geschichten vom Arrenberg - 6. August 2021

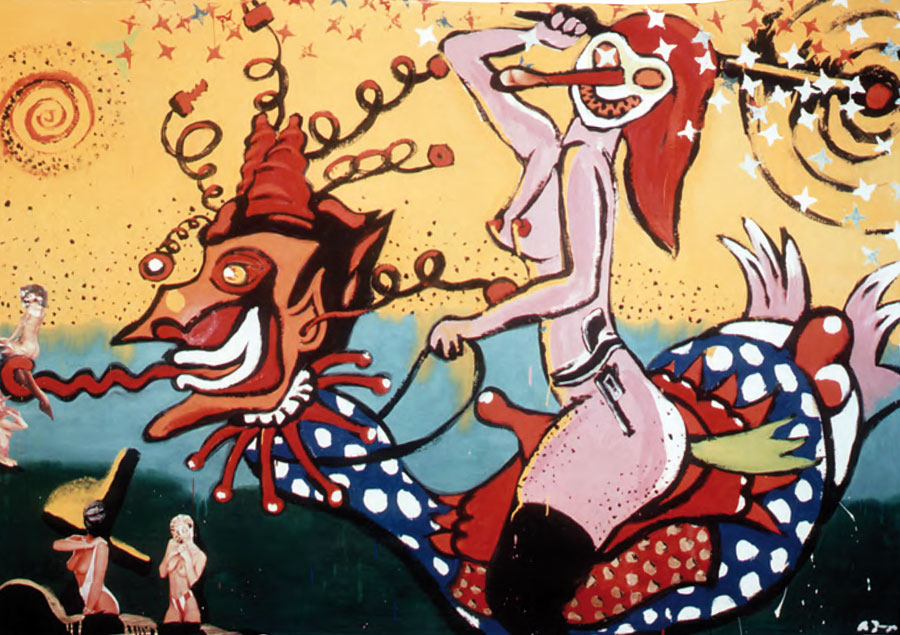

Im Zeichen des Steppenwolfs

Foto: © Sylvie Hauptvogel

Am 1. Juni 2009 starb Andreas Junge von seinem Leben vollbracht in der Riemenstraße 28. Hier, in Wuppertal-Elberfeld.

Andreas Junge war Mensch. Und Künstler.

Zum elften Todestag eine subjektive Stimmung zu einem intensiven Charakter mit einem außergewöhnlichen Werk.

Intelligent. Schwitzig kühl. In Abgründen versponnen. Ein Wolf im Schatten seiner Seele. Der Himmel verdunkelt sich, wenn man über ihn spricht. Junge.

Der Von der Heydt-Förderpreisträger ist seit fünf Jahren tot. Jeder Mensch stirbt anders und das ist wichtig. Auch wie es geschieht. Der Tod ist schwer zu begreifen. Es gibt viele Wege mit ihm umzugehen oder ihn zu umgehen. Junge hielt den Tod eng umschlungen. In seinem 50. Lebensjahr ließ Andreas ihn los und starb, weil es so sein sollte. Ein Künstlertod.

Die einen sprechen über Andreas Junge, als wäre er nur in einem weit entfernten Land. Die anderen können oder wollen gar nicht über ihn reden. Bestimmte Menschen sterben, während sie leben. Eventuell ist es ihm so geschehen.Junge hat Schmerz hinterlassen.

Und ein fulminantes künstlerisches Werk.

Der Punk wurde Meisterschüler bei A.R. Penck an der Kunstakademie Düsseldorf. 1991. Ohne Abitur. Sonderbegabt. Im selben Jahr verlieh ihm unsere Stadt den Von der Heydt-Förderpreis. Ihm, „dem Alkoholiker, für den es immer einen Grund gibt, sich zu betrinken“. So liest er sich in seiner Selbstabrechnung: „Der Ochse“. Pöbelnd stand er im Übrigen bei der Preisverleihung am Mikrofon. Andreas Junge.

Apropos Ochse. Auf 60 Seiten, DIN A4, steht alles Existenzielle über „den Ochsen“ und sein Leben. Er musste das aufschreiben, fünf Jahre vor seinem Ende. Diese letzten Jahre fehlen natürlich in seinem Buch. Dieser letzte, dramatische Akt, gewollt wie ungewollt tragisch inszeniert. Der persönliche Verfall.

„Der Ochse“, dieses kleine, solitäre, literarische Werk. Es fehlt nur der letzte Feinschliff und es könnte ein Kultbuch sein, denn es spiegelt den Kern einer ganzen Epoche. Von den 70ern bis in die 00er und von analog zu digital. Zwischen diesen Zeiten tobt dieser psychologisch schräge Übergang von Schwarz-Weiß zu Farbe. So einfach wie in der Fotografie, so einfach wie auf den Fernsehbildschirmen hat sich die Welt verändert, in der Andreas Junge aufgewachsen ist. Auf zur bunten Erkenntnis. Und Junge schneidet sein Leben unprätentiös dazwischen. Er macht sich bewusst.

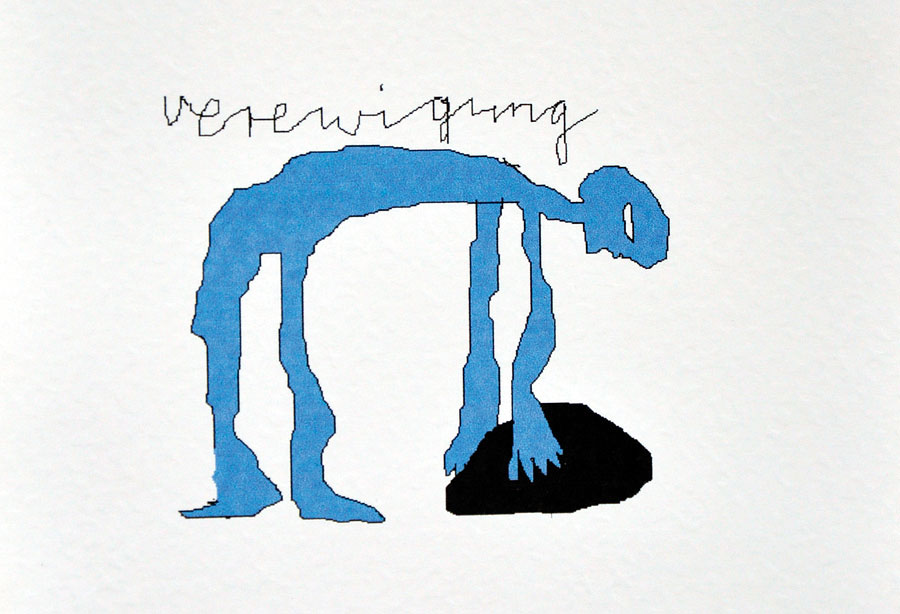

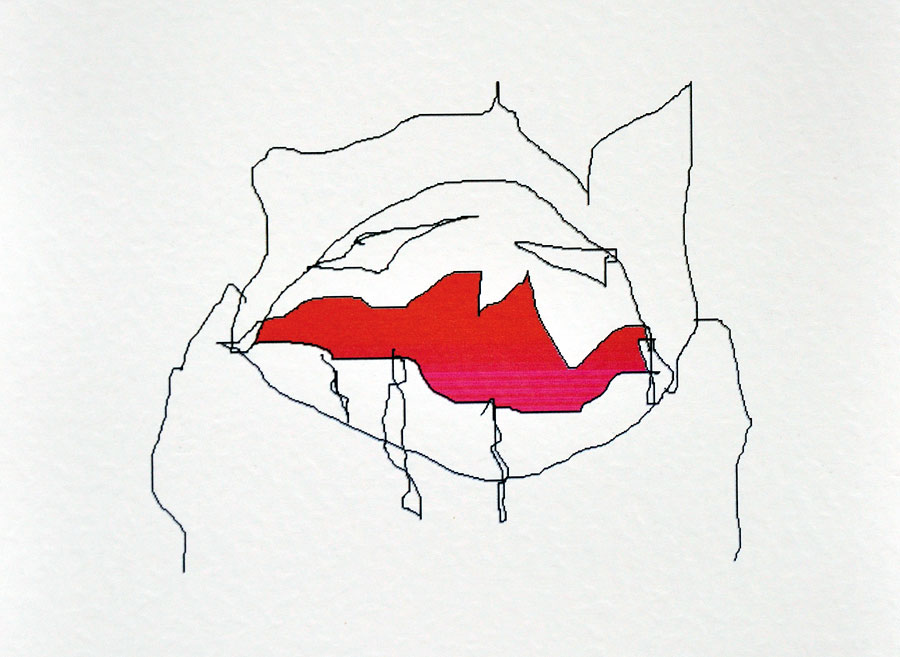

Der Künstler lässt Platz in seinen klaren Worten, man kann durchschauen, es ist vieles zu sehen. Bilder lassen sich erkennen. Er schreibt, wie er malt, assoziativ, symbolisch. Großartige Bilder intensiver Bedeutung, die es tatsächlich gibt. Er hat sie alle gemalt. All diese Bilder, die zwischen seinem Leben zu kritischen Spiegeln der gesellschaftlichen Zeitgeschichte werden. So viel musste raus. Die Bilder erwischen den Betrachter mit voller Wucht, wenn er sich auf Junge einlassen kann. Entweder oder. Ganz natürlich.

Andreas Junge wird bestimmt von den Szenarien des zweiten Weltkrieges, von diesem Echo der Geschichte, vom kalten Krieg und von der allgemeinen Distanz zwischen den Menschen. Die Beklemmungen der Alten, die schräge Freiheit hinter den Gittern und Grenzen gesellschaftlicher und religiöser Normen, mischen sich unter Laszivität und Punk und suchen eine Liebe, die ihm scheinbar abhanden kam.

1959 geboren. Wie war es wohl damals, der kleine Andreas zu sein. Was

hat ihn speziell geprägt? Oder war er aus sich heraus so wie seine

künstlerische Arbeit? Sein Werk erzählt massenweise vom Sterben, vom

Schmerz, von Ungerechtigkeit und Ungleichgewichten. Voller alter,

kryptischer, religiöser, allgegenwärtiger Symbole. Tief in sich war er

sehr berührbar. Er war verdammt, sensibel zu sein. Dieses Zuviel in ihm

musste raus. Er sprühte und schichtete es auf seine Bilder, schnitt es

in Karton. Er gipfelte auch in Zehn-Meter-Gemälden. Was muss sich in ihm

angestaut haben, was für ein Druck.

Das Werk von Andreas Junge schmeckt nach Machtlosigkeit einer Welt

gegenüber, die er einfing, bannte und in ihrer Perversion vollkommen

sichtbar werden lässt, weil er sie entlarvte, weil er das Ungeheuerliche

auch in sich erkannt haben musste. Und das Unglück. Und weil er

machtlos war.

Andreas Junge hat einen Ausdruck, eine Kraft, die sich in seinem Werk

immer noch entfaltet, entwickelt, wie ein richtig guter Wein. Nein,

eher wie die Ausmaße einer künstlerischen Radioaktivität mit einer

schwankenden Halbwertszeit. Der Ochse schreibt: „Mein Verfallsdatum

beziffere ich mit 2040. Es bleibt also noch genug Zeit zu hoffen, dass

es mehr wird.“ Der Ochse hat recht. Sein Verfallsdatum ist auch fünf

Jahre nach seinem Tod bei weitem nicht erreicht. Andreas Junge lebt

weiter. Die Bilder sind da. Und mit ihnen seine Energie.

Die Galerie Roy in Zülpich ist seit 2013 im Besitz seines Nachlasses.

Sein Werk. Viele Werke, bei denen man schreiend zustimmen möchte: „Ja!!

So ist das! Genau so ist das!“. Auch jetzt. Einige Bilder wirken so

immens brandaktuell. Zeitlos.

Andreas Junge gehört zu den interessantesten Wuppertaler Künstlern der letzten Jahrzehnte. In bester Gesellschaft bleibt der pöbelnde Punk in der Ahnentafel des bedeutendsten Kulturpreises der Stadt archiviert und für die Zukunft erhalten. Mit etlichen dieser Preisträger war er sowieso bekannt, mit einigen befreundet. Der Bassist Peter Kowald gehörte unbedingt dazu. Kowald war vielen Freunden von Andreas Junge ein inspirierender Mentor und hinterließ mit seinem Tod im Jahre 2002 ein spürbares Vakuum. Etwas sehr Empfindsames zerbrach. Schließlich hing diese ganze Szene zusammen. Wie wichtig war eigentlich der individuelle Erfolg in Abgrenzung voneinander, zum Überleben oder zum Durchdrehen? Erfolg als Künstler ist eine eigene Macht. Eine böse Geliebte, die man verachtet, wenn sie die Liebe nicht erwidert.

Andreas Junge hat genau dieses Leben gehabt. Dieses Künstlerleben. Er hätte auch kein anderes gewollt. Hoffentlich hat er dieses Leben geliebt. Denn es war seines, es war richtig. Dieses Leben hat Spuren hinterlassen.

Alles tief getränkt in schwarzem Humor, ungekünstelt, apokalyptisch, aber auch mit märchenhaften Fragmenten und ganz zarten Momenten. Dieses Märchenhafte sticht bei all den Schatten und Szenarien ganz besonders hervor. Zuckersüße Feenwesen mit Schmetterlingsflügeln – die niedlichste Schnecke aller Zeiten. Ein Bild ganz ohne Bedrohung, ein Bild ohne diese immense Wucht. Die reine Schönheit entsteht und das Feine ist so lebendig, als wäre es ausschließlich da. Was auch in ihm lebte, aber selten nach außen kam.

Mit ihm sind viele Antworten verschwunden, er bleibt zu entdecken.

Ein paar Informationen, Bilder und Videodokumente finden sich über

Andreas Junge im Internet. Große Anerkennung fand Andreas Junge auch in

seiner Zeit als Galerist. Von 2000 bis 2004 stellte er eine Vielzahl

befreundeter und überregional bekannter Künstler aus. Verbindend, voller

Kontakt, versunken in zerstörerischer Einsamkeit.

Drei Tage vor seinem Tod nahm er ein Taxi und entließ sich aus einer

Suchtklinik. Ein langjähriger Freund und Bildhauer, der zur selben Zeit

wie er dort im Entzug saß, stritt sich mit ihm und wollte ihn von der

Fahrt abhalten. Er fuhr. Nach Hause. Das war ihm bestimmt, dort zu

sterben.

Der Zeichner und Fotograf Josef Scherrer war in den letzten Jahren sein

engster Weggefährte. Wenige Wochen nach dem Tod von Andreas stürzte sich

Josef in die Donau und nahm sich das Leben.

Im Skulpturenpark Waldfrieden ist ein Katalog zu Andreas Junge

erhältlich. Die 89 Zeichnungen mit einigen Textpassagen aus dem Ochsen

sind postum erschienen.

Text: Wolfgang Rosenbaum

Fotos + Abbildungen: Archiv Sylvie Hauptvogel

Info: www.galerieroy.de